バルーン( 風船・ふうせん)バレーボール12月のお知らせ 2020・12・7

【 長居障がい者スポーツセンターでの練習会は、来年2月末まで休止します。 】

(昨今のコロナ禍の状況により、変更あると思いますので、当会HPも見てください。)

2021年・第17回大阪大会6月6日(日)・第15回関西大会11月21日(日)・予定

(各チームでの練習用に、用具一式・小型ネットなど貸し出します、連絡ください。)

☆ ありがとうございました。

11月1日(日)8日(日)23日(祝)、豊中・合同練習に、参加。

11月9日(月)大阪経済大学人間科学部スポーツ社会学・授業に、参加。

12月4日(金)小中一貫校・むくのき学園7学年「障がい者週間」体験会、実施。

“ ふれ愛 ♡ ささえ愛 ♡ 笑い愛 ♡ ” を大切にしています!

普及会のホームページ、「 https://www.balloonvolleyball.org/ 」

コロナ撃退クイズ 正解なら(○)誤りは(×)で、お楽しみください。

運動 問①=運動をしても、免疫力や心の健康はアップしない( )

問②=椅子を使った筋トレやラジオ体操は、筋肉維持に効果あり( )

食事 問③=ビタミンⅮの多い食品は、骨を強くし筋力の低下を防ぐ( )

問④=乳製品には、カリウムは含まれていない( )

お酒 問⑤=アルコールの適量は、男性も女性も同じである( )

問⑥=お酒の飲みすぎは、免疫力の低下につながる( )

心の健康 問⑦=声を掛け合い、助け合うことが心の健康につながる( )

問⑧=悩んだら早めに、信頼できる人に相談することが大切である( )

口腔ケア 問⑨=ハミガキをして、口腔内を清潔にすることは肺炎予防になる( )

問⑩=食事の前の「お口の体操」は、唾液を増やし誤嚥を防ぐ( )

以上(コロナに負けない「心と身体」をどう作るか、Ýahoo!ニュースから)

続けてますね ! セッケンで 手洗い・ マスクの 着用・ 3密を さける ‼

アルコール消毒は、まわりに火の気があると引火の危険があります、用心しましょう。

- ふうせんバレー用・風船の ピンク は 品切れ中、赤 か オレンジ になります。

「風船バレー用品・予算など相談可 ◎ お問合わせは、下記にお願いします。

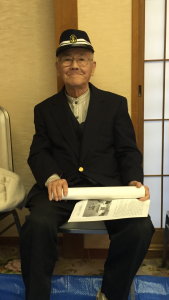

風船(直径40㎝桃色)1個150-鈴1個50- 一社)大阪ふうせんバレーボール普及会 会長 石井勝治

風船5個750+〒140=890円+10% 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-5-637

風船5個750+鈴10個500+〒205=1455円+10% Tel/Fax 06-6815-3523

* 風船50個入1箱・鈴50個入1袋、別途価格 (MP-mail)ishiii. 1413 @ docomo. ne. jp

ポンプ600円ゲージ300円,1200円,ゼッケンは別途」 (PC-mail) ishkatsu @ yahoo. co. jp

”多聞言葉”シリーズ(20‐31)

糖化

“糖化”とは、たんぱく質(アミノ酸)がブドウ糖(グルコース)と結びつく現象。「たんぱく質である卵や牛乳に、糖質である小麦や砂糖を混ぜて焼くと、こんがりとした焼き色になるが、あれが“糖化”という現象だ」そうだ。

よく似た言葉に「酸化」があるが、これは物質が酸素と結合する現象であり、クギなどが茶色くさびるのがそうで、「体がさびる」と表現される。それ対し、「体が焦げる」と表現したのだと思う。

さて、『“糖化”で体が焦げる』と、私たちの体に次のような問題が生じてくるので要注意である。

一つは、免疫力の低下である。

“糖化”によって、食後に血糖値が急激に上がる状態(血糖値スパイク)が生じ、これが繰り返されると、免疫細胞の活性が低下し、免疫力が下がってしまうという。コロナが猛威をふるっている今、免疫力の低下は避けたいものだ。

もう一つは、細胞の劣化である。

“糖化”の影響で起こる最たるものが、糖尿病の合併症である。糖尿病は万病の元といわれるように、動脈硬化や脳卒中、心筋梗塞、骨粗鬆症、白内障、認知症など全身に及ぶという。

では、“糖化”はなぜ、様々な病気を引き起こすのであろうか?

その原因は、“糖化”によって生じる「AGE(終末糖化産物)」という老化を促進させる物質のせいだという。これが、様々な細胞に悪さをして、活性酸素をしのぐほどの健康問題を引き起こしているのだという。

「AGE」に悪さをさせないためには、その原因の元である“糖化”を予防するしかないのである。“糖化”を予防する生活習慣として、次の5点を挙げている。

- 朝食は必ずとる

- 食事は野菜から。よくかんで食べる。

- お酒を控える(特に飲むと顔が赤くなる人)

- 睡眠をしっかりとる

- 軽い運動を続ける

コロナ禍の外出控えで運動不足、ストレスから甘い菓子ばかりを食べてばかりいる・・・。そんな生活をしている人は要注意。予防に気をつけよう!

(R2.12.17)