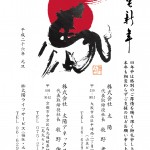

本年もよろしくお願いします。

提督の体重115.45

提督の体重 116.00

”多聞言葉”シリーズ(キハ‐60)

結果

“結果”とは、ある原因や行為から生じた状態をいう。

つまり、ある行為を行うと必ずある一つの“結果”が生じるのである。「“結果”に一喜一憂する」という言葉があるように、好むと好まざるに関係なく、行為の報いを受けることになる。

人生や経営にとって「“結果”という概念にどう向き合うか?」ということは、大変重要なことだと考える。そのアプローチを二つの点から考えたい。

(1) 一つは、“結果”をイメージし、働きかけること。

できる人だったら誰もが行っている仮説思考は、まさにそれだ。「どんな行動を取ると、どういう“結果”になるか」、それがイメージできている人とそうでない人では差が生じて当然だ。

本来、経営とは未来からの逆算だと考える。あるべき姿(=結果)を描き、それを達成するために経営資源(=原因)を、いかに環境に条件付けするかを考える行為である。この考え方を大事にして、目標管理を徹底してやり続けると、仮説の精度が良くなり、意思決定の必然性が高まること相違ない。

(2) もう一つは、“結果”から素直に学ぶこと。

“結果”に対して反省と検証をしっかりやることは、その後の自己成長にとって大切なことである。特に、失敗という“結果”は本当に様々な学びの機会を与えてくれる。大切なことは、自己責任である。他人のせいにしてしまったら、すべてを台無しにしてしまう。

「原因と結果の法則」が働いている以上、世の中の道理をすべて知り尽くして行動をしていたならば、実際に思い通りになっているはずで、いつも成功しているはずである。失敗の原因は何か?対人関係か、競合相手か、自己管理の問題か・・・。慢心や傲慢、心の状態もあったはずだ。きっと、自分の中に・・・。少なくとも、自己を肯定できる材料は一つもないと考えた方がよい。つまり、自己否定の材料を見つけ、新たな自己を発見していくチャンスである。

以上の視点で、“結果”について考えて見ると、「仮説〜実践〜検証」という経営サイクルは、「“結果”から始まり、“結果”に帰する」行為で、そのプロセスにおける行動管理がいかに大切であるかが分かる。

行動とは、期待する“結果”にたどり着くように、自らが主体的に他へ働きかけ、良好な関係性をつくっていく行為である。

“結果”は、本当に学ぶ機会である。事実を素直に受け入れたいと考える。

(H25.12.16)