”多聞言葉”シリーズ(探喫09‐08)

間

私たちには、“間(ま)”という微妙な意識感覚がある。

剣道では“間”の取り方が勝敗を決めるといわれているし、話の上手な人は“間”の取り方が実に上手い・・・。私も永年剣道を嗜んできました。

“間”とは、間取りとか隙間(すきま)といった「空間意識の“間”」と、太鼓の“間”とか、“間”を外すといった「時間意識の“間”」とがある。そして、「“間”が抜ける」、「“間”に合わず」「“間”が延びる」、「間がいい」、「“間”が悪い」など、普段でもよく使っている。

高校生の頃、地学の先生で面白い授業する方がいた。黒板に向かってひたすら数字を書きながら、ブツブツとしゃべっているかと思えば、突然こちらを振り返って、笑えないダジャレをいう、誰も笑わないでいると、急に自分で笑い出す。それが面白くてみんなが大笑いすると、真顔になって「何が可笑しい!」と怒り出す。その先生には、コペルニクス転換というあだ名がついた。今思うと、先生なりの“間”を取っていたのかも知れない。確かに、その瞬間から内職をやめて、その先生の話を聞き出していた。

日常的なコミュニケーションにおいても、“間”はたいへん重要だと思う。

“間”を取ることは、話にメリハリをもたせ、相手との呼吸を合わせる効果がある。また、相手の理解を促すために、「そうだろう?あなたはどう思う?」と問いかけるのも重要な“間”の取り方だと思う。

では、“間”を取るタイミングについて考えてみたい。実演をしているとき、自然と“間”を取っている場面がある。

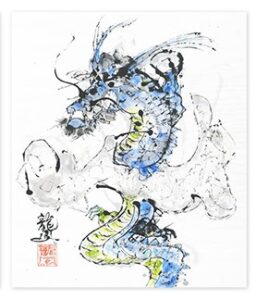

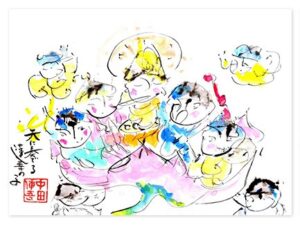

一つは、「重要なポイントを画がこうとする前」。「この点は、墨垂れではありますが非常大切な点です・・・」といって、少し“間”を置く。それから、二つ目は「完成しかけたとき」。「どう思われます・・・?」といって、“間”をつくることが多い。会場の誰かに目線を合わせて、少し長い“間”を置いて、みんなに考えてもらうと、その後の観る姿勢の変化を感じるときもある。最近は、「淡い絵の具を使う実演が多いので、“間”が取れやすくなったと思う。活用のコツは、一枚の作品『色紙』を、数分で仕上げてしまうこと。または、大きな作品を展示して、視覚に訴えるような形で、実際に白紙の大ロール紙を用意して観劇者にも演者として参加してもらう。このように上手く“間”を取っている。

“間”の効用は、一つに相手の注意を引き寄せ、こちらの紙こより画に関心を持ってもらうこと。さらに、相手の理解度を図ることができるので、実演参加の展開がしやすくなるなどが挙げられる

ある政治家曰く、「人生はすべて“間”だ。一本調子で前に進もうとしても、何も前に進まない。“間”が取れない人間はどうしようもない。大成しないぞ」と。中田伸吾申す